Thu, 2022-01-20 23:13

近日在微博上发了个帖子分析北京地铁官方为何开始用汉语拼音取代英文的站内标识,本来是理性分析,结果引来一群网络喷子的恶语相向,好在大部分的恶毒评论都被微博自动过滤掉了,我是看不到的,只能看到个数字展示,实时统计这颗星球上到底有多少喷子在惦念着我的家人们。这些人显然是没有看完或者没有看懂我写的东西,对于这样的人是不值得去争辩的。因为与喷子是没有道理可讲的,反而会被拉低段位、偏离话题本身,进而陷入无休止的相互人身攻击。当然也有一些提出质疑的,言语虽然不够和谐,但姑且当作是合理质疑,于是我重新整理了下之前的分析并对相应的质疑进一步阐释。

北京地铁地名标注遵循的是《地名管理条例》第三章第十五条中“地名的罗马字母拼写以《汉语拼音方案》作为统一规范,按照国务院地名行政主管部门会同国务院有关部门制定的规则拼写。”,而这个《地名管理条例》已于2021年9月1日国务院第147次常务会议修订通过,由李克强总理于2022年3月30日正式签发的“中华人民共和国国务院令(第753号)”颁布,将自2022年5月1日起施行。

通俗的讲,根据新颁布的条例,不限于地铁站内标识,包括其他公共场所的地名标识日后都会逐渐去英文化,改为汉语拼音。有人可能会问,为什么这么改呢?是专家们不专业吗,还是宣扬民族主义。我个人觉得汉语拼音其实是最具有实践意义和使用价值的,原因如下:

1.一个地名,不论它是全英译、半英半拼还是全拼音,对于一个能够识别拉丁字母的人来说,这其实不重要,他们都可以识读,且并不需要知道这个地名的实际含义。比如,在国外,如果我要去一个地方,那么在去之前我已经大体知道这是个火车站、广场或是购物中心,并不需要你告诉我它是个station、square或者shopping mall,我只需要知道我去的是A开头的这个地名,而不是其他B、C、D开头的地名就可以了。

2.当一个老外想在中国问路,从概率上讲,他可能很难在第一时间碰到另一个能与其沟通的老外(而且也不是每一个老外都会说英文的),相反,他身边全是中国人而且可能普遍英语(尤其是听力和口语)没那么好。比如这个老外要去“惠新西街北口”这站,若他说全英译或者“半英半拼”的站名时,则被问路的中国人可能完全听不懂,但若老外能照着拼音念个大概,被问者就很可能听懂并指给老外应该坐左侧还是右侧的车。就算有些汉语拼音老外念不对,他还可以写出来,敲出来,这时,不懂英文的中国人大概率还是知道汉语拼音的,依然能看懂并指路。此前,北京管地铁叫subway,上海叫metro,我不知道国内还有没有哪座城市叫underground?如果地名、路牌标识都搞全英译,那么我们又要选英式还是美式呢?如果一个老外在中国的街头寻找地铁站,我对他的建议是——你最好提前练练dì tiě怎么读。

按照官方的初衷,地名标识和路牌的翻译,要尽可能的发挥它的使用价值,语言和翻译的终极目的是为了沟通,当拼音更好用时,我们就用拼音。不能仅让外国人单纯看懂地名的含义,却牺牲了地名翻译的交互性,而是要在实用场景里也有可操作性,中外双方都能沟通。在脱离使用场景的前提下,过分强调地名全英译的必要性和精准性,都是耍流氓。

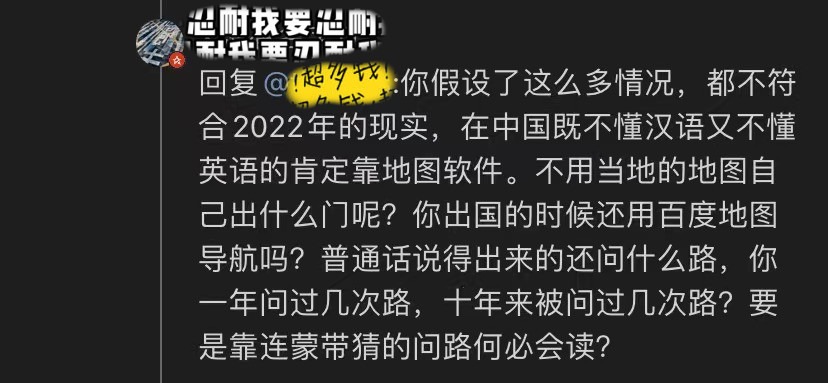

以上两点其实我自以为已经说得足够明白了,但是总有热心评论提出质疑,比如下图这位。

上述质问如此铿锵有力、掷地有声,可真理并不总站在有气势的一方,我很想对他说:

1.现在的确是2022年了,但是你能保证中国的每一座地铁站里都拥有良好的信号吗?至少在我回复你时,北京地铁是做不到的,所以没信号手机变砖了怎么导航?就算有信号,手机定位不准呢?

2.截止至我敲下这些文字时,中国的百度地图和高德地图是没有英文版或其他语言版的。具体原因有兴趣的可以自己查一下,要知道地图导航软件的翻译难度是远高于其他app的,在没有的足够市场和经济回报的情况下,我不知道国内有哪家公司愿意开发一款可供外国人在中国境内自由出行的地图软件?老外如果用的是中国生产的安卓手机,那么不带谷歌全家桶的国产手机是用不了谷歌地图的;如果他用的是国外生产的安卓手机,只要他使用国内的电话卡,他的谷歌地图也是会被墙的。当然可以翻,但是在国内并不很好用。(姑且不论谷歌已然退出中国,如果你是政府官方,你会允许国内公司向国外公司交易分享本国地图数据吗?)老外如果用的是苹果手机,如果是国行版的,则使用的是中文地图,如果是非国行的,则也并不好用,原因跟谷歌一样。

3.你的质疑都是基于你作为一个母语者的角度思考的。希望你能换位思考,地名翻译既是给外国人看的,也应该是能辅助他们能与中国人交互的。