Fri, 2016-03-18 00:30

#0 序

相传2009年的时候,《国家地理》杂志的摄影师在筹拍有着“蜀山之王”美誉的贡嘎雪山时,在四川省雅安市荥经县与甘孜藏族自治州泸定县之间,发现了一座海拔3660米、顶部平坦、可360°观景的大矿山,遂将其公之于众,引得各路驴友慕名而来。因其山势形如牛背,久而久之,“牛背山”这个称呼也便流传开来。

#1 未雨绸缪

大概是今年一月中下旬的时候,有人在微信群里发了一则关于牛背山即将被政府封山开发的消息,这也是牛背山第二次进入我的视野。再早,似乎是一两年前,我常逛的一个drupal平台上,有位来自广州的程序猿去了牛背山,还记得当时光看到“甘孜藏族自治州”这地名便觉得足够遥远了,虽然平素我很喜欢爬山,但实在很难想像有一天我会真的来到这里。

不知是被政府封山的严峻形势所驱动还是被那微信里牛背山的星空和云海所吸引,总之,自第二次看到“牛背山”这个名字后,我心里突然莫名且难以抑制地躁动了起来。于是在二月中旬,我开始认真地评估去牛背山的可能性了。幸运的是,就在此时,驴圈里的一哥们儿杨迪也表示愿意结伴同行,于是在其后的日子里我们开始研究攻略,订机票、联系拼车、订住宿、准备各种户外活动所需的物料……

#2 牛背山车神——胶水哥

胶水哥,男(嗯,这似乎是句废话。。。),姓名不详,80后,1米7出头,微胖,左脸上有道刀疤,他就是我们此行往返于成都和冷碛镇的司机。我是打电话给邓军长青年旅社(当地名气最大的客栈)订拼车时,被指定到了他这里的。

胶水哥被称为“牛背山车神”主要是源于他令人发指的驾驶风格,我始终倔强滴认为他不去当战斗机飞行员简直是我国空军史上最令人扼腕叹息的损失与遗憾了!

#3 公路械斗

3月11号下午,在成都茶店子地铁站汇合准备出发的时候,我们才知道,原来我们即将乘坐的并不是什么中巴或者商务车,而是两辆面包车——胶水哥开的是一辆土豪金版的五菱之光,他另一个兄弟开的则是辆江淮,在因为等人而磨蹭了半个多小时之后,下午五点四十,我们一行15人(含两个司机)分乘两辆面包车开启了牛背山之旅。

在318国道上,胶水哥开着这辆载有7人的“土豪金”,可以长时间保持在130~140km的时速。不过糟糕的路况注定了我们无法按照预计的时间(晚上22点30)到达冷碛镇。(事实上,午夜十二点时,我们距离目的地依然有100多km。)这一路上,我们看到了数以千计的重型卡车(估计大多是拉砂石水泥的),当意识到这惊人的卡车数量后,百无聊赖的我开始有意地数了起来,说来也夸张,1个小时里我竟然数出了超过1000辆重卡,顿时心生无比感慨——这算是中国“城市化”的缩影么?

胶水哥驾着他的“土豪金”在重卡和小车间穿梭,在国道上飞翔,在盘山道的N连发卡弯上漂移,终于,在过了雅安城区后慢了下来,拥堵的路况让胶水哥很不开心,而旁边的一辆重卡与我们互不相让更是令他怒不可遏,在你来我往的几次相互别车之后,胶水哥从内道超越了这辆川R车号的重卡,然后将其别停。随后,他将半个身子探出窗外,挥着手臂向后车咒骂,但是似乎后面川R重卡的司机也并不服气,于是胶水哥越骂越激动,索性从座位底下抽出一根棒球棍然后跳出车外,指着重卡咆哮起来。我们坐在“土豪金”里的6个驴友面面相觑,一时有点发蒙。当醒过神儿望向窗外时,却突然发现胶水哥握着棒球棍步步后退——原来从川R重卡上下来了两个人,手里挥舞着钢管。。。车里有人提议要不要下车劝架,但是无人响应,曾经有那么一秒钟,坐在车门位置的我想到要下车劝架,不过很快理智占了上风——劝架是不可行的,我们车上有六个人,如果下车,很可能让对方以为我们是胶水哥的帮手,这样只会适得其反、刺激对方先下手为强,我们根本没有解释或劝架的时间;如果不下车,那两个重卡司机反倒是不会贸然招惹我们车上这6个人的,而且我甚至笃信这些常年跑运输的重卡司机应该明白——我们只是胶水哥的乘客,无意卷入战争。所以不下车才是上策。想到这儿,我和坐在身旁的杨迪念叨了一句,然后和车里的其他人一起关注车外的动向,那两个重卡司机追着胶水哥,绕着我们所在的“土豪金”跑了一圈。然后胶水哥向车的后方跑远了。两个重卡司机见没有抓到“猎物”很不甘心,便抄起钢管绕着我们的车把车灯敲碎了。说实话,那一刻我觉得相当愤怒——这是蓄意给别人制造危险,十分下作。重卡司机在敲碎了我们的车灯后,大概也觉得心里平衡了,于是掰出车头,扬长而去。但实际上因为堵车的缘故,他们既开不快更开不远。

少时,胶水哥跑了回来,发动车子继续前行。我们提示他车灯被敲碎了要注意安全。于是胶水哥又再度不爽起来,他开始打电话给他兄弟——也就是此番同行的另一辆江淮面包车(因为堵车以及跟车不利的缘故,我们两辆面包车在事发时并不在一起),胶水哥让他兄弟超到那辆川R重卡前面,压住重卡的车速,而我们跟在后面。之后胶水哥又拨打了110,闪烁其词地跟警方描述了是怎么打起来的,并强调对方打坏了我们的车灯而且还逃逸。就这样,我们夹着川R重卡开了大概有一个小时,来到了天全县。在得知前方道路已被警方封路后,胶水哥驾着“土豪金”超过了川R重卡,来到警察跟前,警察让我们几个驴友从车上下来,然后在胶水哥的指引下,又乘着“土豪金”返回到堵在不远处的川R重卡面前。最开始,警方示意让重卡司机从车上下来,可那两个司机并不情愿,于是一个警察直接攀上重卡的车门,用警棍捣碎了车窗玻璃,但这两个重卡司机竟举起钢管要与警方对峙,攀在重卡车门上的警察便跳了下来,另一个警察索性举起了枪。。。

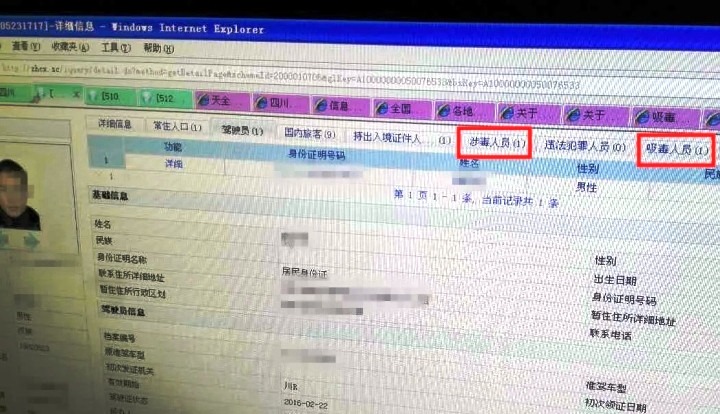

#4 原来是毒驾

两个重卡司机见警察举枪,之后只好乖乖下车,被反铐起来押回警局,再后来警察把他们身份信息录入系统,发现这重卡司机竟然是吸毒、涉毒人员。于是警方分头行动,一个警察回到重卡车里去搜寻针头和毒品,另几个警察则拿出了一些没见过的装置,带那两个重卡司机做尿检去了。在一旁的我们几个驴友再次面面相觑,感慨这一晚的跌宕起伏。

本以为我们可以很快重新上路了,可警方却要求我们提供笔录证词,等待结果。。。我们几个驴友无人愿意被牵连其中,于是在一旁默不作声,表现出不主动、不消极、不抵抗、不配合的态度。警方确也没过多为难我们,还拿来一个不知名的韩国电影的光盘放给我们看,说实话,在警局里这几个小时,若不是耽误了睡觉其实还是蛮惬意的:至少有火烤、有电充、有厕所上、还有沙发休息,最重要的是电影很好看,我还特意记下了几个剧中人物的名字,心想等回家以后搜下电影名字继续看完。

#5 牛背山我来啦

在经历了一个不眠之夜后,我们于3月12号早上9点来到了甘孜藏族自治州泸定县冷碛镇鱼进沟村邓军长旅社的门口,这便是我们奔向牛背山的起点。我估了下,整个晚上算上在车上迷瞪的时间至多也就睡了3个多小时,而再往前一天,其实我也只睡了5个小时出头。但是不知为何,当准备启程上山时我却感觉精神得很,毫无疲倦之感。

我们13个人,从海拔1800米的高度出发,但是走着走着,大家便逐渐拉开了距离,一些人或是疲倦或是高反很快就走不动了,于是不少人选择中途拼车上山。我与杨迪一起,跟着一只领路的小土狗朝着牛背山光明顶进发。这些领路的小狗似乎是牛背山当地的客栈驯养的,每天早晨,它们会从山脚和山顶分头出发,引导驴友们上山、下山;它们极其聪明,会领着驴友们走很多隐蔽不易发现却又的确适宜人类行走的小道,如果驴友不按照它们领的路走,它们就会待在原地一动不动,不再前行。领着我和杨迪上山的这只小狗,甚为心机,当我们停下来休息的时候,它会很自觉的躲到我们身后的影子里歇凉~

#6 迷失在海拔3000米

如果小狗能一直领着我们前行,或许我们就可以在傍晚六七点钟顺利抵达牛背山光明顶,可是。。。当我俩在街心花园(补给站名称)休息的时候,小狗跟着其他驴友的肉跑了。。。而我俩在歇好出发后,又一时大意走错了路(而且走了较远一段距离后才发现),随即迷失在了海拔3000米。为了尽快走回到正确的路线上,我们选择穿行丛林里一条本没有路的路。满是荆棘和牛粪。。。不过也有一些有意思的东西,比如——多肉植物,事实上,我大概看到了五六种多肉,有的外形还蛮惊艳呢,但是后来出于省电以及赶路的考虑,没有停下来拍照。大概下午五点多,我们才终于回到了正确的路线上,这时有个驻守在沿途补给站的司机过来问我们要不要坐车上山,我们在婉拒之余又和他攀谈了几句,得知在此前几周,就有一个多次来过牛背山的领队带着7个人,迷失在我们刚刚走过的区域,而且困了一天一夜。。。

#7 迷花倚石忽已暝

又上行了不到二十分钟,我们来到了通往山顶路上的最后一个补给站——“云海人家”,而这里距离牛背山光明顶依然有400多米的高度落差。 其实在这个高度上,我们已经能看到很多不错的景致了,比如云海和云瀑,于是我们在这里花了不少时间照相、拍视频,以至于又一次偏离了最理想的上山捷径。行至晚上7点,我和杨迪商量了下,决定把头灯带上,因为天色已经暗了下来,而且当天本身还多云。其实一开始我们本说爬完眼前的这段小路、汇合到大路上时再带,但是杨迪觉得宜早不宜迟,就在我们带好头灯几分钟后,黑夜降临了。。。

#8 夜爬牛背山

本次来牛背山,在动身之前我和杨迪原本计划背上睡袋和帐篷,后来在确认山顶的客栈暂时不会被政府拆迁后,便决定专业设备里除了登山杖以外,只带头灯就好,事后证明,这无疑是个非常英明的决定。但头灯的光线其实也是比较有限的,好在杨迪还带了远光手电。此外,杨迪还把他背包上的红色提示灯打开了,以警示后方车辆,告之前方有行人。不过,我们显然多虑了——白天时,在这条狭窄的山道上有不少汽车和摩托穿梭往来,但此刻却是一片静寂。夜幕的突然降临,令我们有稍稍的始料未及,原本还算清晰的山间小路完全消逝在茫茫黑夜中,甚至连大路的走向我们也都看不太清楚,尤其是在一些疑似岔路的地方。但有一点我们是信心十足的——只要沿大路走,肯定能上山,而且我们距离山顶只有不到400米的净爬升高度,根据平素爬野山的经验,在坡度适中的山道上大概走上2~3个小时就可以抵达目的地了,换作夜路的话,再多加1小时怎么也够了。于是我在前,杨迪善后,我们贴着山道内侧缓缓而行。虽说是大路,其实也就至多3、4米宽,每一次沿山路完成“之”字形的转向,我们就会从道路的一侧换到另一侧,以保证自己始终贴着山道的内侧行进。即便如此,我们依然不敢掉以轻心,因为牛背山曾经是矿山,很多路段一侧是悬崖、另一侧则是人工开采留下的幽深坑洞。我手里拿着GPS,每上升10米就大声的吆喝一句,给我俩打气,与此同时我还回忆起之前从攻略里看到的牛背山顶的图片——山顶估计有数十家客栈,但他们并没有处在同一海拔上,而是应该分布在有着近100多米落差的不同高度上。牛背山制高点的海拔为3660米,那么或许我们只需要爬到3500多米就能看到人烟了。这样算的话,原本我们以为距离山顶有300多米的高差,实际可能就只剩200多米了,这是一个绝佳的心理暗示。在这样的夜路上行进,积极的心态是不可或缺的。毕竟“黑暗”有着一种难以抗拒的压迫感,虽然我们有头灯有手电,但是走在这样狭窄的山路上,每每想到其中一侧就是悬崖,心里总会有所不适,由此直接带来的负面影响就是——“会让人觉得视线模糊”以及“因刻意远离悬崖一侧而矫枉过正造成脚下拌蒜”。

走着走着,我们发现从山下开上来一辆车, 离我们越来越近,直到停在我们跟前。车上除司机外,副驾上还坐着一个乘客,司机友好地向我们打招呼,表示可以免费送我们上山。说实话,我们很感谢,但是我个人内心觉得相较于徒步,此时此地开车似乎更加危险,于是我们选择继续徒步,在告别了这位好心的司机后,我们并没有急于赶路,而是站在原地,目送着这辆汽车蜿蜒迂回于山路之间,这样我们循着汽车灯光的轨迹就大体看清前面一段山路的走向了。

在又走了一段山路之后,我和杨迪都感到有些疲倦,便果断坐下休息,我们关闭了头灯和手电,仰面朝天,望着云间的星星,不算很多,也没有银河,但是感觉不错。我记得还看到了北斗七星,但当时并没有意识到那就是。随后各自又吃了些东西,补充体能。在吃东西的时候我还在想——如果原地生个火,或许也可以勉强抗到早上吧,不过也只是臆想下罢了。再看眼手机,依然没有任何信号。(后来觉得,牛背山这个地方没有信号其实也蛮好的,至少它能让人们心无旁骛、专心致志地欣赏风景,而不是忙于捧着手机晒朋友圈。)言归正传,吃饱歇足,继续上路,我们距离山顶客栈的灯光越来越近。当第一家客栈早于预期地突然出现在我们面前时,我并没有太多的感觉,只记得低头看了眼GPS,海拔3568米。我们已经爬了将近12个半小时,累计净爬升高度超过2000米,徒步接近17km。

随后我们一边打听一边来到了“牛背山客栈”的门口,当我们冲进客栈时,客栈老板惊诧于居然在晚上21:30还会有人爬上山来。而我环顾四周,看到炉火旁围坐着一群驴友,他们上下打量着我和杨迪这两个怪物,有个男生望着我头上闪烁着的头灯,跟他身旁的朋友嘀咕了一句:“艹,这他妈才是来爬山的!”

好吧,我承认,当我听到这话时,心里有种莫名的暗爽。其实,此次牛背山之旅,我一直在心底反复告诫自己:“你的确是出来zuō的,但不是出来作死的。”

“VENI VIDI VICI”?不,牛背山,感谢你允许我通过。

#9 作别

3月12日夜深,冰雾,没有星空。

后半夜,牛背山下雪了。

次日晨,没有日出。

不到八点我们开始下山,五个半小时后顺利回到了邓军长旅社。

下午三点半,我们离开了鱼进沟村。

再见咯,牛背山!

对了,在牛背山顶,我还背朝云海,面向天空抛掷了一枚硬币。

罗马有个许愿池(Fontana di Trevi),相传只要背对喷泉抛一枚硬币到池水中,此生便定会重返罗马。

我—是—牛—背—山—是—青—衣—江—与—大—渡—河—的—分—水—岭

Fri, 2022-06-18 01:37 补记

虽然距离爬牛背山已经过去了六年,甚至牛背山都早已经开发完毕重张营业了,但是2016年那短暂的几日,依然给我留下了我无尽的回味,在其后的数年间,无论是家庭聚会还是朋友聚餐亦或是在跟驴友爬山时,我总会想起当时那些支离破碎的片段并作为谈资炫耀一番。为了避免这些曾经的记忆终有一天会被忘却,故在此补记一些前文遗漏的片段,虽然这些碎片不论是在“曾经”抑或是在“当下”都有种“食之无味、弃之可惜”的乏味感,但这或许就像是人们热衷于翻阅几十年前的老照片一样,哪怕照片再乏味无趣,但翻阅者总会无限感慨,只因其早已不是“画中人”,人老了,就喜欢忆往昔。

如前述文章标题所记,牛背山之旅始于3月11日止于3月13日,但实际我的这趟四川之旅始于3月10日,止于3月14日。在此行去成都之前,我还分别于2009年7月和2015年12月到成都出过差,尤其是2009年那次,一周多的出差几乎天天是在应当地公司地接的安排,游览成都市内及周边的名胜:峨眉山、都江堰、青城山、乐山,一个不落,如果非说有未到访的遗憾,三星堆是真正令我念念不忘的。

因为3月11日(周五)晚上就要集合出发去牛背山,我不得不周五请了一天假并在周四下午17点一下班就闪人,到东直门地铁站与杨迪汇合,然后一起乘机场快线赶航班。当晚22点多落的地,然后坐大巴来到成都市区,入驻酒店洗漱完毕已近凌晨1点,由于杨迪是第一次来成都,想逛逛市区,因此他可以睡个懒觉并不用早起。而我为了圆梦三星堆,第二天早上还要坐地铁到成都东站赶7点多的高铁去广汉,这一晚我满打满算也就睡了5个小时,所幸的是没有失眠,还记得那段日子里我备受失眠困扰,经常要2点多才能入睡,这对于早上9点就要上班打卡的我来说简直是暴击。

鉴于攻略完备,3月11号早上8点左右我便抵达了广汉北站,并且逃过了高铁站门口黑车司机们的围追堵截,出站左拐下楼梯就顺利找到了新开通不久、驶往三星堆的公交车,由于是工作日,一大早去三星堆的人本就不多,再加上新线无人知晓,这一二十分钟的车程,虽然中间也停了几站,但完全近乎于我独自包车。途中跟司机闲聊了几句,无非是08年的汶川地震、广汉当下的发展以及路旁郁郁葱葱的油菜花。实际上当我还在高铁上即将停站广汉时,就已经注意到了铁路沿线大片的油菜花田,这比我认知中油菜花的花期还要早了至少一周到半个月,从景致上讲,我猜广汉当地人是无法理解为什么会有人专程跑到江西婺源去看油菜花的。在跟司机大哥确认了公交车的返程时刻后,我便奔向了朝思暮想的三星堆。

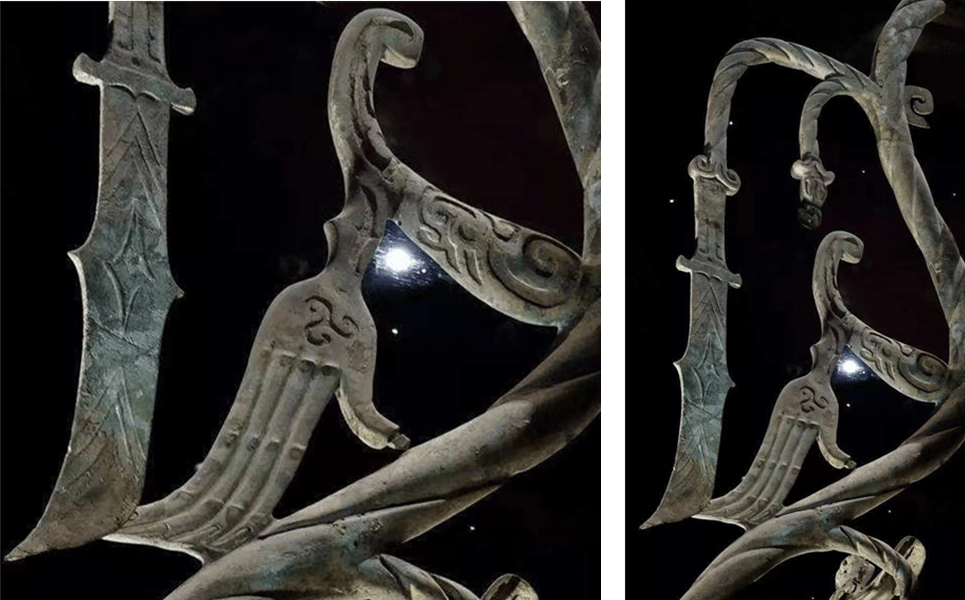

三星堆博物馆(遗址)所在的这个地方今天叫做月亮湾,透着一种古老、宁谧、幽静的气质。园区约摸有一万来平米,大概有两三个展馆,除了常设展,还有一两个临时特展,记忆中有看到了几块有意思的汉砖,其中一块描绘的不知是嫦娥还是月神,可惜拍照的那部手机后来于2018年夏天在海口被盗了。(说起来也蛮遗憾的,因为2017年十一我又去了四川,在成都博物馆和四川省博拍了很多珍贵的照片,其中有一个犍陀罗或是古西、中、南亚希腊化时期的特展,我当时也拍了不少照片,都随那部手机而去了。)言归正传,大概是平时纪录片看多了,馆内的常设展反倒提不起太多兴趣,而且复制品比预期中的有点多,有些原件被调拨到了国博和四川省博,还有些外出借展的。在我眼里,为数不多的亮点是青铜神树(下图一),我在上面找到了一个纹饰很接近公元前四世纪古希腊Troas城邦Birytis城的三曲螺旋纹(下图二),该图案在古罗马奥古斯都大帝末期西里西亚行省Olba地区的造币上也有出现过(下图三),不知三星堆是否与古代西方文明存有某种输出或输入联系(但从概率上说,这种相对简单的纹饰,各个文明独立创造的可能性更高,或许这只是个美丽的巧合)。园内有不少疑似春游的中小学生,这的确是个好去处。不知不觉就逛到了下午一两点钟,于是启程返回成都。

原本跟胶水哥约的是3月11日下午17点在成都茶店子交通枢纽附近集合,印象中因为有人迟到,又延后了近一个小时,之后又在途中(新津)接了2个人。做攻略时我也查过地图,从成都到牛背山邓军长旅社大概有330公里左右,这样算起来,胶水哥所承诺的晚上十点开到,似乎是靠谱的。但实际上蛮不是那么回事儿。直到当天晚上十点多还是十一点时,路程依然未半,在偶尔一两句的闲聊中胶水哥才终于透露:因为318国道路况不佳,极易堵车,之前有很多次是半夜才开到邓军长旅社,甚至还有第二天中午下午才开到的,如此一来因为整宿无法休息,很多档期紧张的人即便已经抵达了起点,也不得不放弃该次旅程,选择折返成都。与此同时,坐在副驾的张家瑜(此行新认识的拼车伙伴)收到一则噩耗(后经证实是谣传)说牛背山已经在前一晚突然封山开发了,闻此消息,不知天高地厚的我和杨迪还自信满满的筹划着可以绕过封锁擅自上山,一晚上就可以在牛背山上爬个来回。

当然忽悠人的并不止胶水哥一个,3月12号早上,当我们怀揣着仅存的半条命从邓军长旅社出发不久,便在上坡路段的一座石房旁遇到一位卖梨子的大姐,其实回想起来客观地说,这梨子的味道并不那么惊艳,但是在疲倦的加持下,当时吃着的确还挺酸甜爽口。我们边吃边向大姐打听:“从这地方到牛背山还有多远?”大姐爽利的答道:“翻过sí座大山就到了”,这个回答听得我们实属有点懵逼,于是继续追问大姐:“是十座大山?还是四座大山?”,大姐点点头说:“哎,对,sí座大山”。此时此刻,被憋出内伤的我,无比感慨说好普通发的重要性,当时只觉得脑袋嗡嗡的,仿佛有成千上万头草泥马在这sí座大山之间做折返跑。不甘心的我,最后一次追问:“那么我们还需要走多久?”,大姐伸出两根手指坚定的回答:“再走6个小时就到了”。记得我们当时下意识看了眼手机,大概9点半不到10点的样子。

告别大姐,大概走了有3个钟头,中午12点半左右我和杨迪抵达了蒲麦地,这是攻略里又一个重要的地标,一个老头儿和两个老太太驻守在这里,卖卖简单的补给物资,诸如冰粉儿和叫花鸡蛋之类的。叫花鸡蛋顾名思义,就是把鸡蛋埋到土里,然后在土堆上面点火,把蛋焖熟,这样好处是不需要水和锅,感觉是个技术活儿。我们买了一碗冰粉儿,又跟大爷大妈们攀谈起来:“这儿离牛背山还要走几个小时啊?”,大爷上下打量着我们,回答道“再有6个小时就到了!”,这预期之外的回答犹如当头棒喝令我们有点儿难以接受。大爷显然是看出了我们的疑惑,于是补充道:“我们年轻时一天要走一个来回的,你们走快点,天黑前差不多能到。”虽然明显听出大爷是在凡尔赛,但是一想到天黑前能到,我们还是感到稍许安慰的。

告别大爷大妈,我们又跋涉了3个小时,来到了街心花园,也就是前文中提到我们丢狗、即将迷路的地方。需要说明的是,这里既没有街、不是什么街心,也没有花园。它只是一个补给站,在这里我们买了一听冰镇的红牛,继续跟老板套近乎。而当老板说出我们还有6个小时才能到达牛背山时,我们几乎是绝望的,因为此时已经差不多下午3点半了。从事后我们最终晚上21点30抵达牛背山顶来看,这似乎才是最靠谱的答案。当然,在告别街心花园之后其实我们还走错了一段路,大概浪费了2个小时。

关于迷路这段,在前已经讲过了,这里便不再赘述,当我们回到正途、抵达通往牛背山顶路上的最后一个补给站“云海人家”时,大概是下午17点30,这里海拔大概有3100-3200米,我花5块钱在补给站打了一壶开水,当老板看到我那1升容量的迪卡侬水壶后甚为心疼,发牢骚说我水壶太大了,正常来说5块钱只给打一小瓶开水的。当然在这里我们依然不忘咨询上山还需要多少时间,老板没有明确回答,只是指了指前方说,那边就已经是牛背山脚下了,离山顶还有400来米的高差,此时我们才闹明白,之前翻了那么多山头,其实跟牛背山没有半毛钱关系,但却又是必经之路。从云海人家到牛背山脚下基本全是水平路段,大约要走上1个小时的样子,事后反思,这段路我们走得实在是过于涣散懈怠,在日落前浪费了一些宝贵的时间。但这并不能全怪我们贪恋景色,因为在这个海拔,已经能比较清楚的观赏到云海和云瀑了,甚至某一段路还有一小片云朝我们飘了过来,云内极度寒凉。

在彻底日落前为了赶路,我和杨迪也尝试抄近道走了一些小路,同时因为担心日落突然降临,我俩在小路上便戴好了头灯,当我们从小路汇到大路上时,天已经完全黑了,此时遇到了一件略显尴尬的事情——大路的那个路段刚好足够平坦且漆黑,我们完全不知道应该往朝哪个方向走,最后只能两个方向都分别摸索了下,才找到正确的方向。由于杨迪是高度近视,在这种漆黑的山路开启头灯和强光手电后,他会感到眼花,因此我在前领路,他与我间隔两三米善后。

前文有提到,在我们夜爬途中,曾有一辆车上山,司机可以免费载我们。其实当这辆车从山下蜿蜒上行时,我们就早早就注意到了,也几乎是与此同时我和杨迪便轻易达成了一致:不坐车。一是坐车太危险;二是就最后这一小段路了,坐车上山就功亏一篑了。因此面对司机的盛情邀请,我当时直接说出了心中的顾虑,而司机许是觉得我们信不过他的车技,深感冒犯有些生气,便不再多说,直接轰一脚油门就开走了。

司机走后,我俩前行不远,便停下来休整,拿出稻香村的红豆烧吃了起来。这些红豆烧和绿豆烧是我从公司楼下的长安超市买的,平时只当零食觉得好吃,此行前觉得这货高油、高糖、高热量还能补充少许盐分,是比较扛饿且不费水的能量补给,比士力架那种吃一条得喝一瓶水的补给要强得多。

当晚上九点半我们摸索着找到客栈,在老板娘的带领下,看到很多人都是挤在大通铺上休息。所幸的是最后还余下了一个“标间”,和那种大通铺的房子一样,都是用钢管和木板拼搭的简易房(棚),四周再围上塑料布挡风。当天早上临出发时,胶水哥给了我们每人一个小纸片,印着客栈的名称和电话,作为山顶入驻的凭证。放好行李,我和杨迪出去四处转了转,此时天空多云,看不到星空,能见度也愈发变差,在污秽不堪的旱厕解决了下内急便又返回了住所。临躺下前用湿巾擦了把脸,仿佛卸妆一般擦下来1两土。山上的湿度比想象中大很多,被子表面都是阴冷潮湿的,但是顾不了那这么多,轻度高反引发的略微头痛让我不得不强制自己尽快入眠恢复体能。

约摸半夜一点多,我起了个夜,发现外面飘起了零星小雪,也确信此行算是与山顶的星空、云海和贡嘎雪山彻底无缘了。睡到早上7点多,我们收拾好行装,屋外早已一片雾气茫茫的,客栈的海拔大概是3500多米,但是糟糕的能见度(回想起来当时的能见度大概是五到十米),让我们失去了进军海拔3660的兴致,毕竟什么都看不到,于是准备返程下山。

空中凝着雾,地下斑驳的植被上铺着薄薄的雪,大家小心翼翼的向下出溜。在此次牛背山之前,我从不认为登山杖有任何存在的价值与必要,因此并没有准备。好在杨迪带了两支,分给了我一支,在上山阶段,尤其是迷路穿行灌木丛时,我们便靠它披荆斩棘。而在下山过程中,面对如此湿滑的路况,它更是膝盖的守护神。当时下山的人实在是多,人们无序地摸索探寻着各种下山的路,漫山遍野全是人。

需要说明的是,从牛背山顶往云海人家下撤的这段路并不完全等同于我们前一天晚上的行进路线,因为前一晚在上山时四周漆黑一片,我们只能沿着大路“之”字前行,而白天下山纵然有雾,但好歹天是亮的。我们可以自由开发些野路走走。

还记得在一个野路的分叉路口,我们起初选择了右侧的路,而一个身影迅速地从我们身旁掠过,选择了左边的岔道,可我们没走两步便发现右侧前方早已被冰雪覆盖且陡峭波折不宜前行,于是不得已又折返回来,可左边的路同样没走几步,便面临一处覆盖薄冰的小断崖,我们疑惑于那个刚刚从我们身旁掠过的人去哪儿了?他是怎么下去的?评估再三,我和杨迪觉得这个小断崖可以硬着头皮爬下去,而这时身后的人也跟紧了,我们索性让过他们,心想不如由他们先探探路。下图便是这个小断崖的一部分,而真正危险的地方根本顾不上拍照。

因为有野路可走,抄了不少近道,也摔了不少屁墩儿,后面我们就回到了大路上,这条最宽处不过三四米的大路并不能全路段保证两辆车对向行驶,因此我个人推测当地司机上、下山出发前应该是有某种手段进行调度协调的。因此在这种山路上,摩托车就显得实用且灵活多了。惊险的是,就在我们即将路过昨天打水的“云海人家”时,一辆摩托车载着驴友发生了侧滑,摔倒在路边,如果速度再快点或许就有翻下悬崖的可能。回想起来,我并没有留意过这些摩托和汽车的摆渡线路究竟是怎样的,不过推测一下,大概率是“街心花园—云海人家—牛背山光明顶”这么个线路。

在下山的路上我们还偶遇到了之前拼车的小伙伴儿,除了张家瑜是92年的外,其他人应该都是95后的在校大学生。不得不承认年轻人膝盖就是好,下山一路跑,我跟起来是着实吃力,杨迪也好不到哪儿去,他前一天上山时脚下磨了水泡,此番下山时更是愈发痛苦。在此行之前的一个月时间里,我都尽量每天走着上下班,在每天10km+的磨损下,我脚底板的抗水泡性大幅提升,而且我属于轻装上阵,只带了必要的衣物和补给,随着一路吃喝背包越来越轻。相比之下,杨迪的装备就太过沉重了,至少有10kg+,他甚至准备了外科手术医疗包,如此高负荷,对于心肺也是个极大的责难。

下山途中,我们走一段歇一段,并没有想象中那般风驰电掣。在一次休息时我还把杨迪的登山杖遗落在了歇脚处(一处荒废破落的旧民居),直到走出去了一两公里才想起来,于是我赶紧跑回去寻找,而杨迪却在我身后喊:“算了,不要了”,可见此时此刻大家都是濒临极限的,当时的我的确是硬撑着跑回去的,所幸东西还在,不枉折返。

上面的这幅图片与前文中第5段“牛背山我来啦”中的插图,都是同一路段拍摄的。它位于牛背山之旅的开始阶段,当返程的我们再次看到它时,便意味着我们距离终点不远了。这是一段记忆犹新、惊心动魄的路段,很遗憾手机并不能拍出”景深”,也便无法还原出现场的凶险。它大概有1公里左右,呈波浪形回转,地势略有起伏,危险之处在于:1.道路极窄。最窄处仅比肩略宽,最宽处也不过一米多,前文中提到的摩托和汽车是无法从这条道通过的;2.道路向外侧倾斜。据我观测,这条路大概率是从山壁上开凿出来的,路的内侧是崖壁,外侧就是几百米深的悬崖。路窄不要紧,要命的是路面还像外侧倾斜;3.最最要命的——这是一条碎石路,随着人们的走动,就不时有小碎石滑坡滚落到旁边的悬崖下;4.我认定这条路是人工凿壁修建的依据是——有一小段路,内侧山壁的石头在头顶以上的部分是向外突出的,头顶便是石头,有的地方低矮些,在通过时人们会不自觉的向外侧倾斜身体或者躬身含胸以免碰头,结合前面所述的路况,凶险程度不言而喻,事实上这也的确是一个事故频发的路段。

最终我和杨迪在下午一点半左右回到了邓军长旅社,这一路上紧赶慢赶是因为我们要赶当晚八九点钟的火车回北京,拼车的小伙伴都在我们前面,如果人早点凑齐,说不定我们就能早点出发。事实证明我们过于理想化了,胶水哥直到两点多才姗姗来迟,而且无法出发,因为当地路政正在重点路段稽查像胶水哥这样非法运营的车辆。漫长的等待让我们有点不知所措,于是大家只好抱着既来之则安之的心态,在邓军长旅社那里各自点了一碗西红柿鸡蛋汤面,大概是真的饿了,滋味还不错,而且不贵,好像是15块吧,哦~我这该死的记忆力~之后又找了个水池,淋着水冲了头洗了脸,拾掇干净。一晃便到了下午三点半,终于可以出发了。

许是路况还可以,胶水哥一路开的颇为懈怠,甚至还绕道去买了几箱橘子并郑重推荐很好吃,我倒没尝出如何惊艳。在路过泸定桥附近时,还问我们要不要过去看看,但急于赶路的我们显然没有这个闲情逸致,我再三向胶水哥确认时间是否赶得及我们晚上的火车,而他也一再信誓旦旦的保证没有问题。可该来的总会来,还没到成都市郊,进城方向便又堵起了长龙,胶水哥说如果大家愿意分摊高速费,他可以走高速,这样会快些,大家无奈应允,可高速也不如人愿。当我和杨迪意识到肯定赶不上原定班次的火车时,也曾尝试过改签当日更晚班次的列车,而拥堵的路况迫使我们浪费了这唯一的改签机会,不得不被12306扣费退票,然后购买第二天的车票。当胶水哥最终将我们送回到茶店子时,似乎已经到了晚上十点左右,他也没好意思再跟我们提高速过路费的事情便灰溜溜的开走了。

我们此行拼车的几个人互相问了问今晚各自住哪里,其中五六个顺路的还一起从茶店子坐了几站地铁,地铁票都是张家瑜一个人买的,也忘了在地铁上是怎么聊起来的,总之,后来我、杨迪、张家瑜出了地铁便找了家火锅店胡吃海塞了一番,嗯,鸭肠不错,最后又是张家瑜跑去买单,回想起来当时真的应该AA一下,不过我当时脑袋大概是短路了,只记得跟张家瑜说等他下次来北京,一定请他好好吃一顿。后来,2017还是2018年,从朋友圈里看到张家瑜真的来北京了,也没能邀他见面请他吃上一顿,每当回想起来都觉得很惭愧。

因为着急返京上班,我订了3月14号上午的z字头,这样在列车上睡一宿第二天早上就能到北京西站了,而且我直接去单位上班刚好还不耽误打卡。杨迪则并不着急,于是买了更晚的班次。为了弥补之前两次去成都时留下的另一个遗憾,3月14号我又起了个大早儿,从酒店步行到不远处的宽窄巷子,去拍一个老宅子大门上的门神,路上在一个高架路口下面还遇到了一个早点摊儿,烧饼夹土豆丝味道不错。虽然叫宽窄巷子,但实际是由宽巷子、窄巷子、井巷子三条主要街道组成,我大概在那里转悠了一个来小时,大清早七八点钟,基本没人什么路人,只有一些堂食店铺的店员在打扫前一晚狂欢过的“战场”。

从宽窄巷子出来,在它斜对面路口街角的小吃店打包了十来个包子,便直奔火车站。因为我买的卧铺票是上铺,上下实在不便,加之足够疲劳,因此自一上车我倒头便睡,其间就下来了一次上厕所。后来在2017年十一,我带我妈到四川、重庆游玩去宽窄巷子时,还专程去这个小吃店买了几个包子,然鹅我妈对于那包子的评价并不高,这大概只算是我个人的怀旧。

很多看过我2016年牛背山游记的朋友都会问这样一个问题,你在天全县公安局(交通警察大队二中队)里看的那个韩国电影叫什么名字?还好当时同行的伙伴里有人认出男主角是韩国明星Rain,后来我还专门搜了下,片名叫做《R2B:返回基地》。其实这片子不能说有多好看,但是好歹有美女,有酸臭的爱情,最重要的是,在3月初四川山区的一个寒夜里,一群人围坐在炉火旁,很有观影氛围。当时胶水哥的车因为被重卡司机敲碎了前后车灯,出于安全考虑,警察并不允许他再载我们驶离公安局,只能等他兄弟先将另一车人送到50多公里外的冷碛镇,再来折返回天全县接我们去冷碛镇(注:冷碛镇隶属甘孜藏族自治州泸定县,而天全县隶属雅安市)。当我们抵达冷碛镇的旅馆时已经差不多是早上五点半了,最神奇的是,旅馆的屋子居然还没有窗户(不是墙上没开洞,而是开了洞但没有装窗户),我们只好拉上窗帘挡风,但并不能阻止那可怜的窗帘在风中独自凌乱。我们就这样凑合睡了3个来小时,早上不到9点便起来了,也没顾上吃早饭,就被胶水哥接上驶往邓军长旅社——也就是此次牛背山之旅徒步的起点。由于走的过于匆忙,我的接线板也永久的留在了冷碛镇的那个没有窗的旅店房间里,与窗帘作伴。(牛背山回程时因为赶时间,也就放弃找回它了。)这大概是我外出旅行中,有记录的第一次丢三落四。

在去牛背山之前的几个月里,我的失眠愈发严重,经常甚至要凌晨2点半以后才能入睡,但是自从牛背山回来以后,大约有一个月的时间,我每晚头十二点沾枕必睡。另外,由于爬山时没有注意防晒,在回程的火车上,我的脸上就开始大量出油,并在之后的一周多里经历了爆皮、蜕皮。当然,这一切过去之后,整个人的精神面貌其实是焕然一新的。

思绪跳跃,突然忆起有个一起拼车的澳门小哥来自氹仔岛,又忆起在回程的路上大家开始加好友拉群,分享此行的照片与见闻。在其后的一段日子里,牛背山但凡有风吹草动,大家也会热议一番,还记得不久之后的清明假期,有位驴友于牛背山顶夜宿时在睡梦中离世了,大家甚是惋惜。其实此行出发之前,我还专门写了遗嘱留给我妈,另外我和杨迪还分别给自己父母留下了对方家属的联系方式。每当把遗嘱这个事情讲给我的亲友们听,大家都会当成段子哄堂大笑,希望每个人都能对自己爱的人负起应有的责任,可以zuō,但不要作死。

希望四五十年后,当我老了,头白了,依然能精神矍铄地召唤我的儿孙们围坐在炉火旁,听我喋喋不休滴吹牛B、意犹未尽的讲述那些不可重溯的往昔……