Thu, 2016-02-04 21:31

闲来无趣,随便写写。

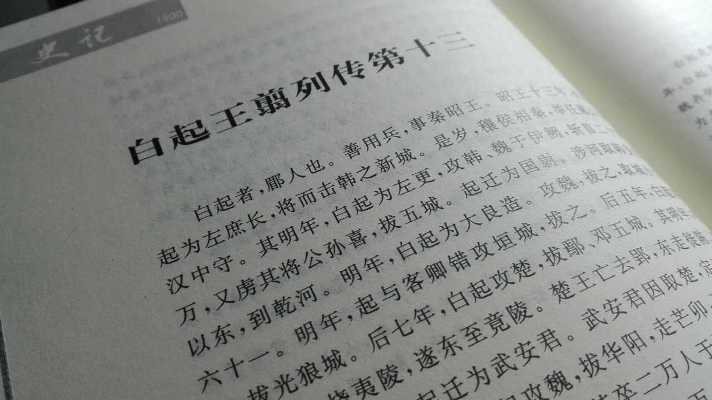

提及白起估计很多人首先想到是《芈月传》中那个略显青涩的义渠小将,不过剧中的白起实在是缺乏存在感,似乎没有什么拿得出手的功绩,给人感觉基本上是靠“拼姐”才博得了“武安君”的封号。而回归到真实的历史,白起是个怎样的人呢?

纵览《史记》的七十列传,讲战国结束之前的人物列传大体有20篇出头,重点涉及的人物大体三四十人,其中军事家或将领大概有孙武、吴起、白起、廉颇、李牧、乐毅、田单、王翦等。相较于其他从军者的列传,白起列传确有特色,用一句话来概括就是:如果当年司马迁用office来写史记的话,想必其他人的列传是用Word或PPT叙述的,而白起的列传定是用Excel统计的(而且必须至少收录了这四组数据:一列为交战时间、二列为交战国、三列为夺城数量、四列为歼敌数目)。

曾经网上有一些战国史的爱好者,翻遍了《史记》、《战国策》等文献,总结出白起一生百战不殆,共歼敌165万人,取六国城池100+座,对此数据,不少人质疑有所夸大。我没有读过《战国策》,仅以《史记》而论:伊阙之战斩首敌军24万 、光狼城之战歼敌3万、华阳之战歼敌2万+斩首13万、陉城之战斩首5万 、长平之战歼敌5万+坑杀40万,与赵将贾偃作战溺敌2万、鄢郢之战溺敌数十万而无从计数…综上所述,仅以《史记》观之,杀敌百万定是有余,攻占城池亦至少在80-90座。敬畏白起的人,尊其为“杀神”,痛恨白起的人斥其为“人屠”,司马迁曾在《史记·范睢蔡泽列传》中写道:“楚、赵皆慑伏不敢攻秦者,白起之势也。”。中国历史上,外御游牧民族并令敌军闻风丧胆的实例不在少数;但在中原地区对内作战时,能令敌军产生集体性恐慌的,并且还能记入正史的,不知除了白起以外是否还有他例。

好了,闲扯了这么多,并不是为白起歌功颂德或是抹白,只是列举下部分史实而已。对于白起这个人物,个人是这样看待的:从主观上讲,其职业生涯始终坚持“歼灭战”的战略思想的确有失人道;但作为职业军人,应以国家利益为先,在一定程度上可以理解其避免“放虎归山”的用意。从客观上讲,“坚决消灭敌人有生力量”的战略思想奠定了秦统一六国的基础:对于一个处于冷兵器时代的农业国家而言,兵役、徭役、经济(农耕、手工业、商业)都属于劳动密集型产业/职业,而男子(尤其是适龄男子)是从事上述这些活动的主体。白起屠戮的上百万六国人正是这些精壮的适龄男子,因此他们的陨殁不单单削弱了六国的军事实力、更重创了六国经济,同时影响了这些国家人口的性别比例、生育率和人口年龄结构,继而从深远上持续削弱着六国的人口、军事、经济等方方面面。

前有商君变法,后有武安君屠戮,使秦对六国的优势日渐悬殊,最终一统天下。虽然秦朝短命,但是“大一统”的格局已定,为后来的汉王朝能够迅速平定、统一中原奠定了政治、经济、文化基础。中华迎来了延续了400年安定的两汉王朝。当然虽不能因此说白起屠戮百万人换取了中华400年的太平,但是倘若战国时代多延续上百年,又将枉死多少无辜的生灵呢?